遺贈対象財産が放棄され、遺産に帰属する場合の相続人ら間の帰属割合

1 はじめに

本文の事例において、遺贈の対象となったA社敷地が遺産に帰属するとの結論になった場合、相続人らにどのような割合で帰属するのか、遺産共有の割合について更に検討します。

2 遺贈対象財産の帰属割合~遺言により相続分の指定がされている点との関係~

2-1 本件遺言と遺贈放棄の関係

本件遺言の遺贈がA社により放棄された場合、遺贈の対象となっていたA社敷地は未分割の遺産となります(民法995条本文)、相続人らの共有となります(遺産共有)。

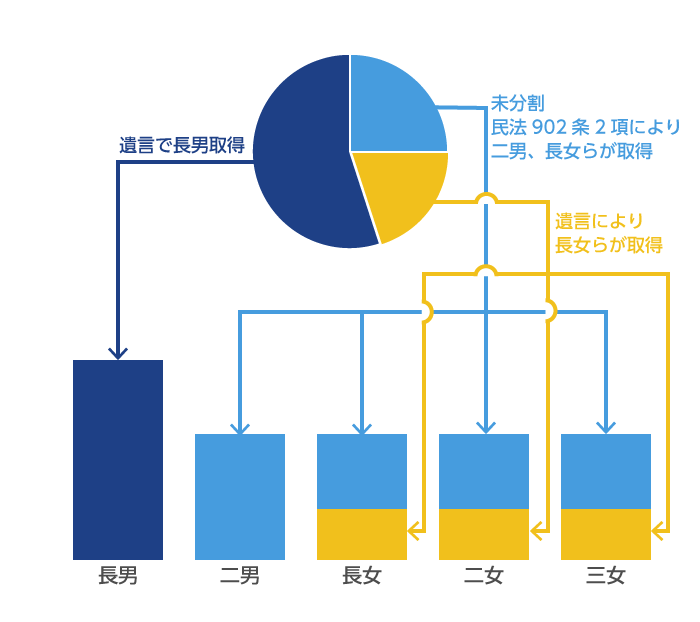

そこで、次の問題として、相続人らの間で遺産共有になる共有割合はどのように決定するのかという点です。なお、この遺産共有の割合は、遺産分割のスタートラインとなる法定相続分・指定相続分の割合を意味しており、この割合を基礎として、特別受益・寄与分を加味して具体的な相続分が算定されることになります。

2-2 遺贈対象財産と民法902条2項との関係

本件遺言は、長女らに各1000万円、A社に土地11筆、その余の財産全部を長男に相続させるという内容であり、長男は本件遺言により相続する財産額で既に法定相続分を超過している状態でした。

本件遺言はいわゆる相続させる遺言にあたり、このような遺言は分割方法を指定した遺言とされていますが、この分割方法の指定によって取得する財産の額が法定相続分を超過する場合、当該超過分まで相続分を増加させる旨を併せて指定した趣旨であるとされています(最判平成3年4月19日:民集第45巻4号477頁)。

したがって、長男については、本件遺言により相続分の指定がされていることになり、本件は5名の相続人のうち、長男についてのみ相続分が指定されているということになります(なお、長女ら3名についても各1000万円を相続させるとされており、相続分を1000万円に限定する意味で相続分の指定がされていると考えることもできますが、未分割の遺産が発生した場合に追加で取得することを禁じる趣旨とまでは考えられないことから、ここでは、長女ら3名については相続分の指定はなされていないものとします)。

ところで、相続分の指定に関しては民法902条が次のとおり定めており、同条2項に一部の相続人について相続分が指定された場合の処理が定められています。

(遺言による相続分の指定)

第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

「前二条の規定」とは、代襲相続を含む法定相続分について定めた規定ですので、民法902条2項の規定は、①遺言により相続分を指定された相続人は遺言どおりの相続分を有すること、②他の相続人は、①で指定された相続分を控除した残りの相続分を法定相続人に応じて取得する、という意味になります。

例えば、長男の相続分が2分の1と指定されていた場合、残り2分の1を4人で4分の1ずつ取得することになりますので、各人の相続分は、長男:2分の1、二男:8分の1、長女:8分の1、二女:8分の1、三女:8分の1になります。

もっとも、本件遺言は、上記の設例のように割合的に相続分を示しているわけではないため、長男が本件遺言で取得する財産以外の財産について、他の4名の共同相続人が各4分の1の相続分を有することになります(厳密にいうと、長女らは各1000万円の割り当てがあるため、長女らが未分割の遺産から取得する財産は二男よりも1000万円少なくなります。

2-3 二男の特別受益の処理

ところで、本文の事例では、二男は超過特別受益(法定相続分を超過する特別受益を得ている)の状態であるため、具体的相続分は0になります。

しかし、民法902条2項は「他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める」と規定し、具体的相続分を算定するための特別受益・寄与分の規定(民法903条から民法904条の2)は考慮しないことを明らかにしているため、二男は最終的に具体的相続分が0にあるとしても、その前段階の法定相続分は認められることになります。

3 遺贈対象財産の遺産帰属性・帰属割合を確定する手続

A社敷地である土地11筆の土地の遺産帰属性とその後の各相続人の相続分を確定する手続は、次のとおり2段階の手続を踏むことになります。

まず、A社敷地が未分割の財産として遺産帰属するか否かは、遺産分割の前提となる問題のため、地方裁判所に民事訴訟(遺産確認請求訴訟)を提起して確定させるという手続になります。

次に、未分割の遺産の帰属割合は、遺産分割の問題ですので、家庭裁判所における遺産分割調停・審判で判断されることになります。

4 担当弁護士のコメント

実務上、遺贈が放棄されるという事例は稀であり、その帰属割合を民法902条2項により定めることも珍しいと思われます。実際の処理あたっては、裁判例・文献にあたり慎重に対応することをおすすめします。